6月7日。中央線~総武線快速~成田線~鹿島線

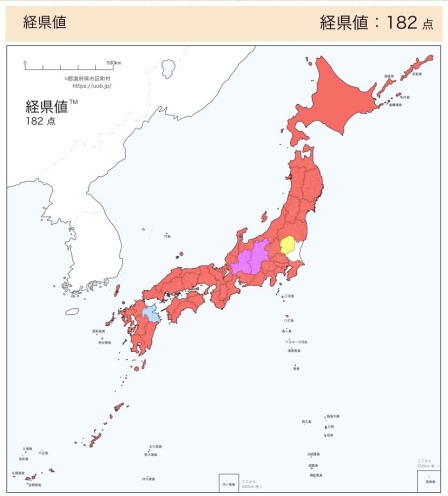

あちこち遊び歩いているように見える我々ですが、相棒には47都道府県のうち1カ所だけ空白地帯がありました。

「茨城県に行って、経県値をコンプリートしたい」

茨城といえば、都道府県魅力度ランキングワースト1の常連。

わざわざ行くようなところって、あったっけ??(爆)

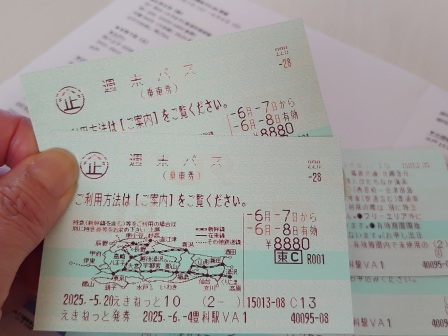

「週末パス」の販売終了

6月最初の週末で日程を仮決定し、プランニングを進めるなかで、JR東日本の「週末パス」が6月いっぱいで廃止されることを思い出しました。

「週末パス」は、土休日の連続する2日間を有効期間とし、フリーエリア内のJRと14の鉄道会社の普通列車が乗り降り自由になるきっぷで、大人8,880円。

特急券を購入すれば、新幹線・特急も利用できるのも特色です。

本宅と都内の往復だけだとビミョーにモトが取れないからと、使うこともありませんでしたが、今回は乗ろうと思っている路線も対象になっているし、使う価値はおおいにアリ!

そんなわけで、えきねっとからポチッとして、発券してきました。

コレが最初で最後の「週末パス」になるだなんて、なんだかねぇ…。

ごはんスペースのために課金!?

茨城の県庁所在地である水戸までは、中央線で東京駅へ出て、総武線~成田線~鹿島線~鹿島臨海鉄道大洗鹿島線を乗り継いで5時間ほどの乗り鐵。

時間帯からして、中央線か総武線で朝ごはんを食べることになりそうです。

しかし、しばしばロングシートで飲み食いする我々にとっても、都心の通勤・通学路線で朝ごはんを広げるのはハードルが高い。

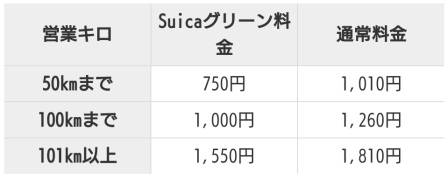

「『週末パス』で安く上がったことだし、グリーン車課金しちゃおうっか!」

中央線のグリーン車を利用したことはありますが、無料で利用できたお試し期間の話。

グリーン券を買って乗るのは、初めての経験です。

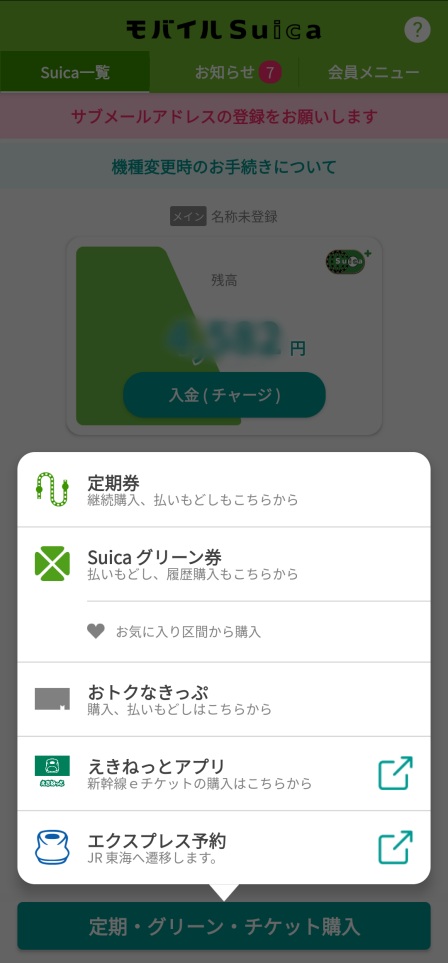

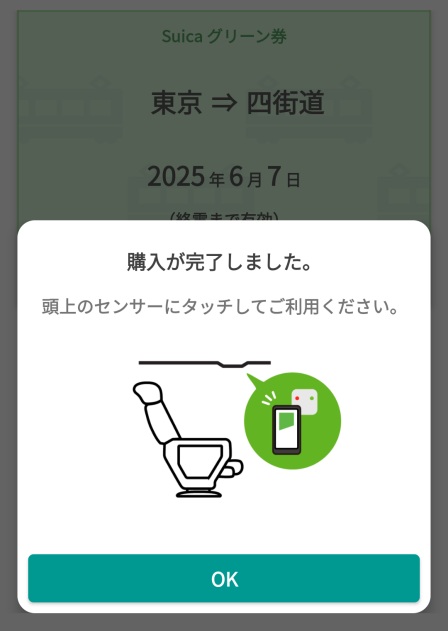

モバイルSuicaユーザーのワタクシは、東京駅までの移動中に。

ICカードユーザーの相棒は、総武線地下ホームの券売機で。

50kmまでなら750円ですが、それを超えると一気に1,000円まで上がってしまうので…。

東京から成田までは68.4km、四街道までなら46.9km。

純粋に思い切ることのできないビンボー症です(笑)

ひと足先に出発する成田エクスプレスは、インバウンドの人たちでいっぱい。

3番ホームに07:09発の総武線快速、成田空港行きが入ってきました。

いざ、グリーン車♪

眺めのいい2階席で行きましょう。

さて、ココからが初体験。

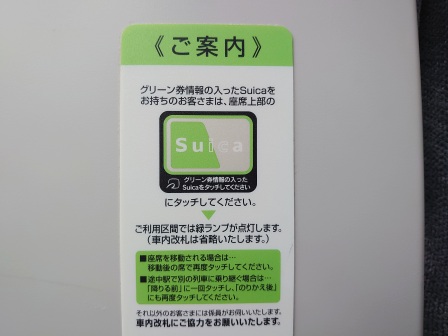

ワタクシはスマホ、相棒はICカードでタッチして。

緑ランプ、ヨシ!

地上に出るのを待って、用意してきたお弁当を広げます。

立川駅ビルの神戸屋で見切りになっていた十五穀パンに、レバーパテをゼータクにはさんで。

赤ワインをフルーツジュースで割った、なんちゃってサングリアがうんまい♪

47都道府県コンプリートに向け、一路東へ

総武線快速は東京・千葉の都県境の江戸川を渡り、

市川市、船橋市、習志野市を経て、県庁所在地の千葉市へ。

千葉都市モノレールは、残念ながら『週末パス』の対象ではありません。

四街道で普通車のロングシートに移り、30分弱で成田。

向かいのホームに停車中の銚子行きに乗り換えます。

4両しかないわりに乗り換える人も多いので、急いで席を確保しなくっちゃ。

成田からは、のどかな住宅地のなかを走り抜けていきます。

えっ、ホーム上に簡易Suica改札機!?

でも、本当に驚いたのは、佐原駅で降りた人の多さ。

この人たちがみな、茨城を目指すのかと思ったら、めまいがしてきました。

鹿島線、鹿島神宮行きは2両編成。

座席争奪戦に負けないよう、急いで乗り込みます。

ワンマン列車の車両は利根川を渡り、

広々とした田園地帯の先に与田浦が見えました。

千葉県最後の駅、十二橋を過ぎたら、

常陸利根川を渡って茨城県へ。

相棒にとって、47都道府県制覇をかなえた瞬間です(祝)

茨城県最初の駅である潮来(いたこ)で、一気にお客さんが降りていきました。

何があるかと思ったら、駅のすぐ近くにある水郷公園で

あやめ祭りをやっていたようです。

次の駅の延方の先で北浦の南端を横切り、

終着の鹿島神宮へ。

しかし、高架駅での乗り継ぎなので、茨城県への「接地」は、まだしばらくお預けです。

路線情報

★成田線

佐倉(佐倉市)~松岸(銚子市)を結ぶ本線のほか、我孫子支線(成田~我孫子)、空港支線(成田~成田空港)を有し、全区間千葉県内を走行する。

本線・支線を合わせて全長119.1km、27駅。

★鹿島線

香取(千葉県香取市)~鹿島サッカースタジアム(茨城県鹿嶋市)の6駅、17.4kmをE131系、E235系などで運行。

鹿島臨海工業地帯の開発に伴って1970年に開業した比較的新しい路線で、全線のほとんどが高架となっており、踏切はひとつもない。